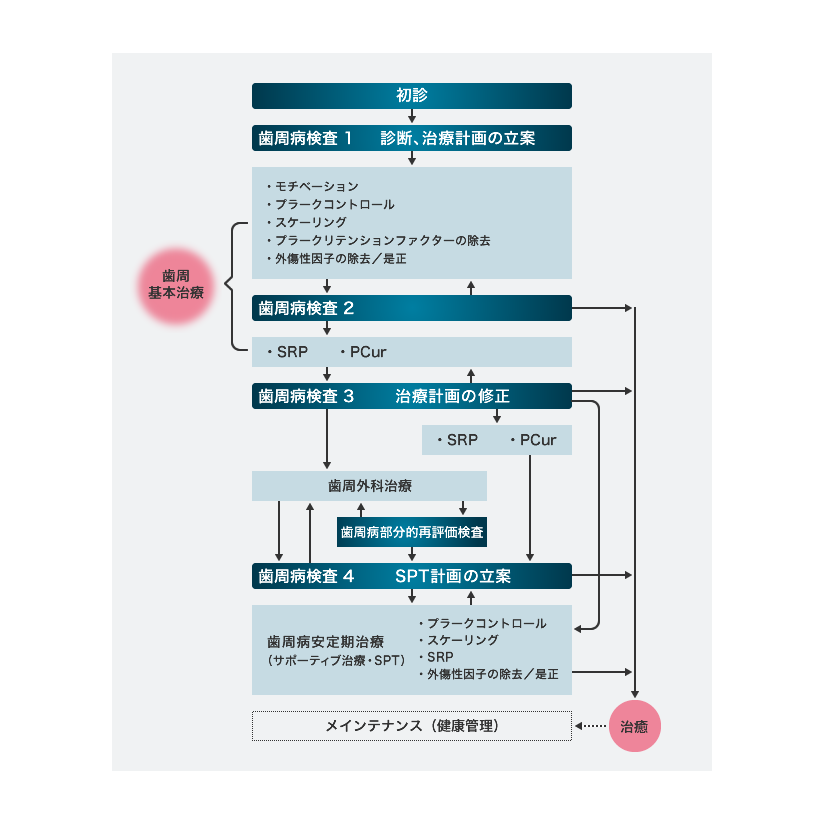

保険歯周治療

一般的に行われてる保険での歯周病治療の国が定めるガイドライン通りに当院では治療を行っております。少し回数が掛ってしまいますが、そのガイドラインについて説明します。

※保険歯周病治療での歯石取りは最短で3回〜最長で10回以上掛ります。場合によってはそれ以上も視野に入れる必要があるのですが、当院ではむやみに歯周外科処置を行うのでは無く、先ずは保険メンテナンスに入って定期的に様子を診させて頂き、その上で必要性を判断すると言う方針で診療しております。

それって、歯周病では?

その症状、歯周病では?

- 口の中がネバネバする

- 口臭が気になる

- 歯茎が赤く腫れたり引いたり繰り返す

- 歯磨きをすると歯茎から出血する

- むし歯になりやすい

- 歯垢や歯石がたくさんついている

- 歯と歯の間に物が挟まる

- 歯がグラグラする

- 歯がしみる

- 硬いものが噛めない

- 他院で歯周病治療を繰り返しても症状が改善されない

こんな症状があったら歯周病のサインです。

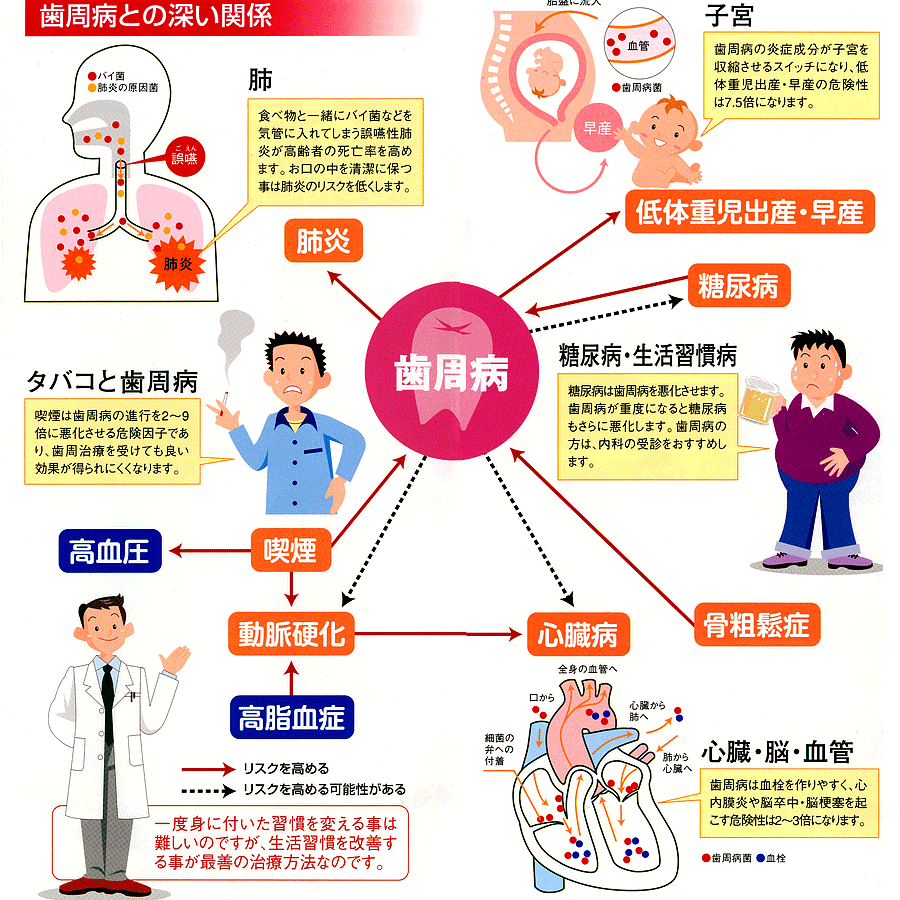

また、歯周病は心臓病や動脈硬化、肺炎、糖尿病を悪化させるなど全身の疾患にも影響を与えます。

その他にも妊産婦では、早産や胎児の成長不足、低体重出産などに歯周病が関連しているといわれています。

このように歯周病菌は病気の原因菌でもあり、それらを歯面の清掃や一般的な歯周病治療だけでなく、歯周病の根本から治療をしていくTHP(トータルヘルスプログラム)により歯周病治療はもちろん、むし歯の予防、口臭の改善や着色の除去まで同時に行うことができます。

歯周病と全身疾患について

歯周病の原因となるのは、歯垢と呼ばれる細菌です。歯垢は、歯磨きが不十分な部分に付着するネバネバした黄白色の粘着物です。この歯垢は時間とともに量が多くなり、酸素が少ない状態になると歯垢の中で酸素を嫌う嫌気性菌が多くなります。

嫌気性菌が歯肉に攻撃を仕掛けて身体の中に侵入しようとし、身体は菌をやっつけて侵入を抑えようと攻撃します。これが、歯周病のはじまりで、歯肉からの出血・発赤・腫脹などの炎症の症状です。この中でも、出血は歯周病菌と白血球の戦いの証です。出血をそのままにしておくと、歯垢は歯周ポケットの中に潜り込み、どんどんと歯周組織を破壊していき炎症を繰り返します。歯周病が起こるということは、口の中で常に炎症が続いているということです。

その際、炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から全身に入り、様々な病気を引き起こしたり悪化させる原因となります。炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを悪くさせたり(糖尿病)、早産・低体重児出産・肥満・血管の動脈硬化(心筋梗塞・脳梗塞)にも関与しています。

また、歯周病菌のなかには、誤嚥により気管支から肺にたどり着くものもあり、高齢者の死亡原因でもある誤嚥性肺炎の原因となっています。歯周病菌のひとつP.g菌(Porphyromonas gingivalis)がもつ"ジンジパイン"というタンパク質分解酵素はアルツハイマー病悪化の引き金をもつ可能性が示唆されています。

歯周病の予防・治療を行うことで、全身の様々な病気のリスクを下げることが可能です。日々の歯磨き・口腔ケアを見直し全身の健康につなげましょう。

歯周病治療の流れ

ステップ1

初診時口腔内写真撮影・歯周組織基本検査・レントゲン検査(1日目)

まず症状を確認。強い炎症や痛みがあったり、腫れがあったりした場合、先ずは緊急の消炎処置が優先となります。その場合、消炎処置から1週間以上の経過観察を行い、歯周組織検査をすることが決められております。

また、初診時の状況を記録として画像保存したり、レントゲンにて骨や歯の状況を確認します。

ステップ2

スケーリング(1・2日目)

歯周組織基本検査やレントゲン検査などの結果を踏まえた上で、片顎(上か下のどちらか)スケーリング(除石)を行います。

全顎のスケーリングは、通常の歯周病治療の場合はできません。

また2回目の来院時に、当院では歯周病を含めた口腔内の状況を説明するコンサルテーションを行っております。

ステップ3

2回目歯周病検査・検査結果の説明(3日目)

上下のスケーリングから1週間を空けて2度目の歯周組織検査を行います。

2回目の検査は、歯周病の進行状況により、歯周組織基本検査(→メンテナンス移行、P重防)か歯周組織精密検査(→中等度以上の歯周病でSRPの必要ありと診断)に分れます。

歯周病の程度が軽度の場合、ここで一旦歯周病治療を終了させるか、歯周病重症化予防(P重防)のメンテナンスに移行するかを選択できます。

歯周病が中等度以上の場合、この先の歯周病治療へと進むことになります。

ステップ4

SRP(スケーリング・ルート・プレーニング)治療(3〜10日目)

歯根の周りの壊死セメント質を除去し、歯周ポケット内面の炎症性の粘膜上皮を専用の手用インスツルメントで掻爬し、健全な歯周組織の再生を促す治療です。

全顎を6ブロックに分けて行うので、最大で6回掛ります。ですが、当院では歯周組織精密検査の結果、全周が3ミリ以下の歯については行わないので、全ての歯に対して行う訳ではありません。

ステップ5

再評価(3回目の歯周組織精密検査)

最後のSRP治療から2週間を空けて(これらの期間も決められてるので、勝手に短縮することができません)、3回目の歯周組織精密検査を行います。

この検査の結果によって

- 歯周外科手術へ

- 再SRP治療へ

- メンテナンス移行

と、治療が分れるのですが、当院ではできる限り、3番のメンテナンス移行で、長期的予後を診させて頂く場合が多いです。

ステップ6

SPT(P重防)メンテナンス

改善された口腔環境を維持するために、定期的なメンテナンスをお願いします。

次回のメンテナンスまでの期間は、お口の状況により異なります。保険治療であってもこのメンテナンス期間は、上下同時のスケーリング(歯石除去)が認められており、時間や回数の削減になります。

定期的にメンテナンスに通ってる人と、痛みなどが起きた時だけ通院する人とでは、80歳時に歯の数で9本以上の差が出てる事が統計上明らかになっております。

また残存する歯の数によって、内科的疾患の罹患割合が大きくなることも明らかになってきております。